氢气(Hydrogen,H2)是一种高效、无污染的清洁能源,具有环保与可再生特性,发展氢经济一直都是各国政府实现能源战略转型的重要途径之一,尤其是在当前践行“双碳”战略的时代背景下。然而氢气分子具有尺寸小、渗透率高、扩散速度快和无色无味等特性,在生产、运输、储存过程中容易发生泄漏且无法被人体五官所感知。在空气环境中H2浓度达到4%~75%时,具有易燃和易爆风险。开发安全、快速、可靠、低成本、高精度的氢气传感器对于及时检测泄漏并预警至关重要,氢气传感技术的开发对于保障用氢安全、推动氢能经济发展具有重要的现实意义。 钯(Palladium,Pd)基纳米结构因其优异的感氢性能被视为最有潜力的氢敏材料。然而,Pd易受一氧化碳毒性的影响而失去对氢气的响应能力。已报道的通过聚合物包裹Pd纳米结构可以解决CO中毒的问题,但同时也会导致H2传感性能降低。如何兼顾氢气传感性能和抗一氧化碳毒性仍是巨大挑战。 鉴于此,浙江工业大学化学工程学院胡军教授课题组提出一种在Pd−聚合物复合材料中插入金属有机框架(Metal–organic framework,MOF)作为界面层来增强气敏性能的新机制与研究思路。该成果以“Metal Nanocluster—Metal Organic Framework—Polymer Hybrid Nanomaterials for Improved Hydrogen Detection”为题发表在《Small 》上,胡军教授为该论文的通讯作者。 首先采用密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT)计算揭示MOF和聚甲基丙烯酸甲酯(poly(methylmethacrylate),PMMA)对Pd纳米团簇吸/脱附氢气的影响机制,重点阐明MOF与金属纳米团簇间的界面电子耦合作用对氢气吸附和解离能的演变规律。首次提出并设计了Pd/ZIF-67/PMMA复合纳米结构,并以此为H2感知材料,构建了兼具高灵敏度、快速响应和抗CO毒性的氢气传感器件。 其次通过实验证实Pd纳米团簇与ZIF-67组装阵列间存在显著电子转移,电子从Pd转移向ZIF-67,导致Pd纳米团簇中存在大量电子空穴,进而使得Pd纳米团簇容纳H原子的能力显著增强,Pd/ZIF-67/PMMA对氢气(1%浓度)的响应灵敏度达到22.56%,较之Pd/PMMA提高了2倍。与此同时提出的Pd/ZIF-67/PMMA复合纳米结构中,表面PMMA层的气体分子筛过滤作用仍赋予其抗CO毒性和对H2的选择性响应能力。 器件概念图及DFT理论预测 器件性能表征 声明:本网站基于分享的目的转载,转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如有涉及侵权请及时告知,我们将予以核实并立即删除。...

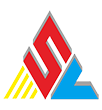

Read MoreRead More