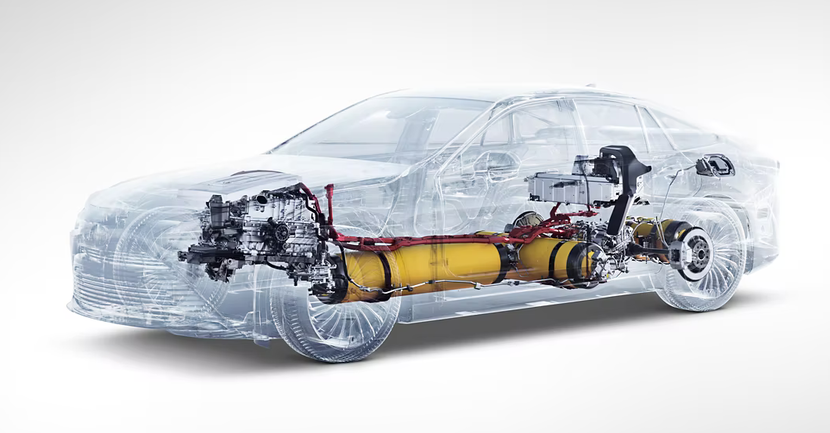

不用加油、无需充电,3分钟“喝”满氢气,就能一口气跑上600公里,且全程零碳排放,连“滴”出来的水也能直接饮用。 随着汽车产业发展步入新能源“快车道”,作为新能源汽车构成之一的氢能源汽车,开始在汽车产业版图上“崭露头角”。 数据显示,截至2022年7月,我国燃料电池车保有量达10561辆,已成为全球燃料电池车保有量最多的国家。 刚刚落下帷幕的2022世界新能源汽车大会上,长安深蓝、北汽福田、现代汽车等车企带来了多款氢能源汽车,引起广泛关注。 9月16日,位于武汉经开区薇湖路的雄众加氢站 作为国内最早布局氢能产业的城市,武汉也正发力。今年以来,仅中国车谷武汉经开区,就新增20台氢能源公交车、10辆氢能源环卫车投入运营。东风公司、国氢科技、武汉理工氢电、康明斯、雄韬氢雄、众宇动力等一批龙头企业加快布局,推动武汉汽车产业在氢能赛道上超前卡位。 八大核心技术 武汉掌握了六项 在位于武汉经开区的东风新能源汽车产业园2号园区,氢动力实验室里,技术人员正在进行氢燃料电池系统零部件测试。 “我们已经自主开发出了国内首款全功率燃料电池乘用车——东风氢舟H2·e,即将开展示范运营。”东风公司技术中心工作人员自豪地说。 乘用车,被视为氢燃料电池汽车未来发展方向。由于技术门槛高,目前,全球范围内仅有丰田Mirai、现代NEXO两款量产车型。从2020年开始,上汽、广汽、一汽、长安等国产车企纷纷加码布局氢燃料电池乘用车。 9月16日,位于武汉经开区薇湖路的雄众加氢站 为抢占新能源汽车制高点,2018年,东风牵头承担了国家重点研发专项《全功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车开发》项目。经过3年多攻坚,自主开发的东风氢舟H2·e,加氢3分钟,续航里程能达到500公里,百公里耗氢量仅为0.751千克。科技部高技术研究发展中心认为,整车性能达到国内领先、国际先进水平。 目前,东风已实现氢燃料电池系统集成与控制、电堆、膜电极、双极板等核心部件的技术自主可控。自主研发的80千瓦燃料电池系统,成功搭载在东风股份的12吨、18吨轻型商用车上,即将开展示范运营。 据悉,“十四五”期间,东风还将开发300kW级以上氢燃料电池产品,实现燃料电池技术行业领先与整车规模化示范运营。 不仅整车企业加速“氢装上阵”,在武汉经开区,产业链上的关键配套企业,也纷纷抢占先机——武汉理工氢电,全球第五大膜电极生产商,自主研发的CCM型膜电极,占据国内自主燃料电池市场主要份额,并出口至美国、德国等10多个国家和地区,实现国产膜电极对国际垄断的反向输出。目前,武汉理工氢电正投资2亿元启动新基地建设,将年产能扩大5-6倍,达产后可同时满足1万至2万辆氢燃料电池汽车需求。 众宇动力,国内极少全面掌握燃料电池核心技术企业之一,自主研发、生产的电堆,功率覆盖范围从30瓦到150千瓦,正在为备用电源、汽车、船舶、大型电站等各领域用户提供燃料电池产品和解决方案。目前,众宇正在武汉经开区新建研发和生产基地,预计完成后将实现年产20000台电堆、10000台燃料电池系统生产能力。 国家电投华中氢能产业基地,国内首条全自主可控质子膜生产线已正式投产,率先实现氢燃料电池关键零部件的国产化。目前,年产1万套燃料电池电堆、5000套燃料电池动力系统的生产线正加快建设,打造国内最大的燃料电池关键材料研发生产基地。 “在氢能源汽车领域,工信部列出的氢能汽车八大核心技术,武汉掌握了其中六项。目前,武汉氢能源汽车产业发展迅猛,已成为全国重要的氢能汽车产业示范基地。”武汉市经信局副局长李林清说。 从交通出行到物流配送全面布局 氢能源汽车一头连着制造业,一头连着应用端。在产业端发力的同时,武汉也正大力推广应用端。 今年3月,在已运行21辆氢能源公交车的基础上,武汉经开区又一次性“上新”20辆氢能源公交车,覆盖4条公交线路,氢能源汽车应用场景进入规模化示范阶段。 “不仅噪音小,动力也很强劲,起步比油车快。”271路氢能源公交运行已有数月,该车司机介绍,除了零排放、零污染,氢能源公交最大的好处就是方便,“两天加一次氢气,每次15分钟加满,可以跑350公里,相比电动公交每天都要充电,一次要充两三个小时,出行效率高多了。” 值得一提的是,这批公交车辆搭载的氢燃料电池系统,全部来自车谷企业——众宇和雄韬。其中,14辆搭载了众宇TWLQ系列燃料电池系统,可实现零下30℃低温环境下快速启动。 除公交车外,眼下,在物流车、环卫作业车、渣土车、绿化养护车、通勤车等领域,武汉也正在发力,力争到2025年,在市内推广应用燃料电池汽车3000辆。 氢能环卫作业车,即将上线。8月26日,10辆18吨氢能源环卫车亮相武汉经开区,从整车到燃料电池系统,均为“武汉造”。这是武汉环卫领域首次应用氢能车辆,将投放至军山新城区域,进行清扫保洁和垃圾运输等作业。 氢能重卡,投入运营。雄韬氢雄与三一集团联合开发的31吨氢能自卸车,服务于中国宝武钢铁集团有限公司(中国宝武),已运行近1万公里,实测氢耗12kg/百公里。 在氢能物流车领域,由国家电投牵头的湖北氢能交通运营平台——湖北氢动力,已与东风股份、东风商用车签订协议,将购置221台氢能源汽车,包括物流车、冷链车、重卡牵引车等,以市场化方式,租赁给盒马、京东等物流企业,在武汉经开区、东西湖区及中欧班列(武汉)沿线进行规模化商业运营。预计四季度分批次投入运营。 大规模应用 仍任重道远 尽管有资源优势,也有技术优势,但武汉氢能源汽车实现规模化发展,眼下仍面临不少难题。 难题之一在于燃料电池成本过高。目前市场上燃料电池系统的成本在5000元至6000元/千瓦,“仅电池成本可以买一辆宝马了”。刚刚上市的国内首款氢能源乘用车——长安深蓝SL03,售价高达70万元左右。 难题之二在于加氢站基础设施不足。尽管中国是世界上加氢站最多的国家,共有255座加氢站,但正常运营的也只有183座。武汉已建成7座加气站,真正运营的很少。这与遍地开花的加油站无法相提并论,也无法与快速发展的充电桩相比。 对此,专家认为,目前我国氢能和燃料电池产业正处于起步期,武汉集聚华中科技大学、武汉理工大学、中国地质大学和东风公司等氢能产、学、研机构,这一阶段应继续深耕技术领域,围绕氢能全产业链全面提升创新能力,推动创新成果产业化及示范应用,为规模化发展奠定基础。 据悉,为支持氢能产业发展,目前武汉市经信局已出台16条政策,以技术突破和产业培育为主线,打造创新研发、装备制造、示范应用协同发展的中国氢能枢纽城市,到2025年,全市氢能产业链年营业收入达到500亿元,规上企业达到100家,燃料电池汽车推广量达到3000辆,建成加氢站35座以上。 政策重点鼓励研发企业,对牵头承担氢能领域国家科技重大专项、国家重点研发计划项目的企业,按照国家拨付资金的50%给予最高500万元配套资金支持。同时,加快培育氢能龙头企业,对于武汉市年销售额达1000万元(含)以上的燃料电池核心零部件生产企业,每年按照核心零部件销售收入2%—5%的比例,给予不超过1000万元的超额累进制阶梯奖励。 声明:本公众号基于分享的目的转载,转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如有涉及侵权请及时告知,我们将予以核实并立即删除。 ...

Read MoreRead More